はじめに

一部のらーめん好きの間で平成12年末ごろから話題になった「はるさん@東河内」こと「門沢橋の屋台」が平成14年2月、閉店しました。

この屋台のらーめんは、多くの人々の支持を集めていたにも係わらず、詳細な情報が公になることはほとんどありませんでした。

それは、屋台という特殊な営業事情が背景にありました。

今回、閉店したのを機に、それまで封印してきたこの店に関する様々な事柄をここにお伝えしたいと思います。

なお、未だに閉店したことを受け入れ難いので、時制を過去形にすることが出来ませんでした。

何卒ご了承ください。

戻る

その1 7分間

茅ヶ崎から相模原の橋本を結ぶ湘南から神奈川県央部を結ぶローカル線、JR相模線の海老名市の南端に位置する駅、「門沢橋」。

その駅から歩いて7分のところに、「屋台」は店を出す。

駅の改札を出て、相模線をまたぐ陸橋を渡って、東河内交差点までが約300m、その後左折してさらに300mの計600mが屋台までの道のり。そこを私は7分で歩く。 時速にすると約6km/hとちょっと速めだが、「ら」の食べ歩きに関しては電車と徒歩が基本で、ちょっと前まで平地での高地トレーニングを10年近くも行ってきた(謎)私には、これくらいはワケナイのである。(爆

7分も歩くと人が住んでいる脇を通るものだが、この界隈は生命反応、いや生活反応を感じることがほとんど無く、周りには空間を遮る建物も存在しない。

ビルの合間からしか空を垣間見ることができない都会と違い、空がこんなにも広いものかと気づくよい機会となる。

「屋台」へのアプローチは、日々の喧騒とはかけ離れた、非日常への扉、癒し空間への7分間と言えるかもしれない。

戻る

その2 橋の脇

「屋台」は大通りに架かる橋の脇、歩道が少し広くなったところにある。

そこは、三角地帯のようになった不思議な空間。

屋台は他の場所から移動してくる軽トラと、併設したテントの空間で構成されているが、厨房を抱える軽トラが進入するアプローチがしっかりと舗装されていて、まるで「ここで屋台をやってください」と言わんばかりの立地となっている。

大通りには決して路駐する必要がない。しなくても、車を停めるところが有り余るほどそこにはある。

橋は周りより小高いところに位置する。したがって、「屋台」も当然小高いところにある。

遠くからでもその存在が判別できる、視認性の良い場所であると思われがちだが、余りに周囲が暗いため、屋台の明かりがその暗闇に吸収されているかのように、遠くからの認知は芳しくない。

唯一目印とおぼしき赤い提灯は、すぐ近くにある信号の赤灯が同じ色なので、結局近くまで行かないとその存在をはっきりと確認することは困難である。

この場所のすぐ横を片道二車線の道路が通る。

車は小高い橋の「屋台」付近で、ちょうどスピードを上げる。

漫然と走っているドライバーには認知度は極めて低い。

そのため、冷やかしで来る客が極めて少ないのもこの「屋台」の大きな特徴である。

戻る

その3 屋号

「屋台」は「はるさん」という。

開拓者に発見されて、広く「門沢橋の屋台」という名前で呼ばれるようになった。

でも、当の主人は、「門沢橋の屋台だってよ〜」と、あまり歓迎していないような口ぶり。

歓迎しない理由も判らないでもない。

主人は名前があると思っているわけだし、常連客から幾つか特定の呼び名を貰っていたからである。

「はるさん(の店)」、「はるらー」、「よしの」などなど、色々な名前があるのも「はるさん」ならではであるが、常連はたいてい「はるさん」と呼ぶ。

でも、店の名前が書いてあるわけではないので、初めて来たお客さんには判るはずもない。

さらに、「この店なんていうの?」

と店の主人に面と向かって聞く人もいないから、知れ渡ることはまずない。

主人から「屋号は”はるさん”だよ〜」

とわざわざ言うことはないし・・・。

そんなこんなで、平成12年4月の開店から1年半以上にわたって「門沢橋の屋台」と極めて客観的な名称で呼ばれてきた。

しかし、平成13年も押し詰まったある日、

日本でもっとも権威のあるらーめんHP「東京のらーめん屋さん」でついに「はるさん」という名前で呼ばれるようになった。

主人にそれを伝えると、

「マルテンラーメンという名前もあるんだけどよ」

と言うが早いか、主人は手元から一枚のプラスティックカードを差し出した。

それは、市場に出入りするための登録カードだった。見ると、確かに「マルテン」という名前が記載してある。

市場に出入りするにあたってとにかく何か名前が必要なので、適当に付けた名前だった。

由来は、「お天道様の下をまっとうに歩く」という意味らしい。

だが、この名前、常連であっても知る人はほとんどいない。

戻る

その4 臨休

「はるさん」の定休日は日曜日である。

しかし、屋台ゆえに、天候によってやむを得ない臨時休業も発生する。

よく言われている「雨の日臨休」は実はそれほど多くない。

多少の雨ならば、気合で店を開いてしまうようである。

はなから土砂降りとわかっている時は休むこともあるが、これも店主の気分次第である。

土砂降りの日でも、案外店の中は快適である。ただし、頭上のシートに溜まった雨水を時折跳ね上げてやらないと、ポタポタと漏水してくるのが玉に瑕である。

そのため、客はのんびりと酔っ払っている場合ではなく、時折、頭上のシートに気をまわしてやらねばならない。

「はるさん」は雨よりも風が大敵である。風が強いと、シートやベニヤ板が飛ばされて危ないため、臨休となる。

さらに、露天商の寄り合いとやらで、急な臨時休業も発生する。

遠くから訪れる客は幾度となく、この臨休の洗礼にあう。

普通の店なら、「今日はスープの不出来により臨休です。」とか、「本日臨時休業」のような張り紙を見て、客は渋々納得してというか、自分に言い聞かせて引き返すが、「はるさん」の臨休は、店自体が無いという、振られる形態としてはかなり悲惨な状況を提供する。

納得しようにも、跡形も無い臨休ってのはとてもつらいものである。(^^;

人づてに聞いて初めて来た人は、本当にここに店が有るのだろうか、もしかすると、自分は間違っているのではないだろうか? という不安だけが残り、なんとも言い難い夜を過ごす。勿論、常連客であっても、そんな状況はモーレツな空虚さだけが残る。

臨休にも様々な臨休があるが、ご主人の体調不良による臨休が実は一番深刻である。特に冬は店舗環境が厳しいので、なおさらである。

臨休とは関係ないが、客と飲みながら寝てしまい、朝まで寝ていることもあると聞く。

近所の常連客が朝、「はるさん」の前を通りかかって、テントがまだあると(撤収していないと)、

中で冷たくなっているのではないかと心配する。(爆

兎にも角にも厳しい営業環境であることには変わりがないようである。

戻る

その5 居酒屋

「はるさん」は「らーめんや」である。でも、一部の人たちにとっては「居酒屋”はる”」である。

一部の人とは、近所の常連のことである。それと、酔っぱらうために相模線に乗って、わざわざやってくる物好きも含む。(自爆

酔っぱらいはそこで飲む。そして、主人は美味しく、楽しく飲んでもらいたいと願い、マジシャンの如く、様々なものを作り提供する。

肴が美味ければ、酔っぱらいはさらに飲む。すると、知らぬ間に満腹になり、らーめんが食べられなくなっているのに気づく。

らーめんだけを食べに来た人にとっては、酔っぱらいは鬱陶しい。

だが、ここの酔っぱらいは驚くほど他人に気をつかう。

皆自分の気に入っているらーめんを他の人にも美味しく食べてもらいたいと思って、話しかけ、時にはつまみが振る舞われる。

絡んだりする人も時にはいるが、そう言う不届き者には主人が一喝する。

「はるさん」では、各人が楽しく飲んで、食べることが基本。

あまり他人に干渉することは主人の方針とは異なるので、必要以上に絡む人は常連の中にはまずいないのである。

「つまみ一例: うずらのピータンと豆腐」 (yamadasさん提供)

「つまみ一例: うずらのピータンと豆腐」 (yamadasさん提供)

戻る

その6 七輪

「はるさん」の冬の暖房器具は「七輪」である。

だが、この七輪、ヨッパー用肴調理器具として干し物を見事に変貌させてくれる代物である。

七輪のお陰で、酒を飲み過ぎるわ、肴を食い過ぎるわで、何度らーめんを食べ損なったことだろうか。(爆

七輪の燃料は炭であるが、時々「練炭」になる。

練炭は、炭と違ってベースは石炭である。

石炭は芳香族系の炭化水素がベースだが、炭と違い不純物を多く含むため、燃焼排ガスは臭う。

特に、硫黄が燃焼して生成する硫黄酸化物は頭が痛くなる。

練炭は、こうした硫黄発生を押さえるため、硫黄の固定剤(カルシウム等)を入れて、内部脱硫をしているが、それでもゼロにはならない。

燃焼が安定してくれば良いが、焚き始めは匂いがつらい。

そのため、最近はもっぱら炭を使っているようだ。

まあ、干し物も炭火焼きのほうが旨いから、酔っぱらいにとってはうれしい。

さて、七輪焼きに供されるものも色々あるが、定番中の定番といえば、コマイ。

コマイとは、「氷下魚」と書く。

北海道名産であり、彼の地ではコンビニでもマヨネーズ付きの干しコマイを見ることができるが、

ここで出てくるのは、半生干しのコマイである。

ほんのり焦げ目が付くぐらいに焼いたコマイにかぶりつくと、ジューシーな白身が骨からスッと離れ、口の中には甘みが広がる。

魚ってこんなに甘かったっけ? と思う。

とにかく、一匹でワンカップ一杯はいけるぐらい、酒に合う、悪魔のようなつまみである。

準定番は、ソーセージ。

外をバリパリに焼いたソーセージの中はジューシー。

これは、ビールにとってもあう。練り辛子も忘れずに。

たまにしか出ない、ディープな常連でも運良く口に出来ればめっけものの「フグの丸干し」。

コマイとは違った淡泊さの中に、うまみが広がる逸品。

エノキ、しめじのホイル焼き、じゃがバターも定番。

これらに使うバターは、帝国ホテルも使っているという、無塩バター。

普通、スーパーに売っている無塩は、ほとんど塩味がしないが、

こちらはほのかな塩味がして、なんとも言い難い芳醇な味。

これがホイル焼きしたキノコやジャガイモを格段に美味くする。

なっ、なんと、屋台で秋刀魚を焼く図(^^;; (yamadasさん提供)

なっ、なんと、屋台で秋刀魚を焼く図(^^;; (yamadasさん提供)

さらに冬の定番、「おでん」。

今は石油ストーブが設置されて、七輪に乗ることが無くなったが、酔っぱらいにとっては有りがたーいつまみである。

その他、イレギュラーメニューとして、雑炊やカレーなんてのもある。

また、七輪とは関係ないが、刺身に手を加えた味わいのある肴も、オヤジさんのセンスが光る。

例えば、カンパチを細かく刻み、ごま油で香り付けしたものに、白ごまと刻み紫蘇の葉を和えた一品なんて、日本酒党にはたまらない肴である。

「つまみ一例: カンパチの胡麻油和え」 (yamadasさん提供)

「つまみ一例: カンパチの胡麻油和え」 (yamadasさん提供)

こんなに食べて、飲んで、酔っぱらったら、らーめんが食べられなくなるのも当たり前である。(^^;;

戻る

その7 ワンカップ

「はるさん」ではアルコール類はすべて一律400円/杯である。なので、アルコール度数から換算すると、日本酒が一番酔っ払うのに手っ取り早くて、経済的である。(^^)

日本酒はワンカップ大関である。しかも、ちょっと多めのエクストラタイプであることが多い。

冬は厨房にあるお湯が入った寸胴の中にこのワンカップを入れて、熱燗にする。

すると、ワンカップが信じられないほど美味く飲めるようになるから不思議である。

さらに、常備の鷹の爪を七輪で炙って酒に入れると、シャープな飲み口の酒に変貌。これまた美味い。

さらにさらに、ふぐひれを持ち込んで、ひれ酒にすることだって可能。

まあ、らーめんを持ってくる不届き者は居ないとおもうが、酒の肴になるものは、なんでも持ち込むことが許されているのである。

中には、羊肉、タレ更には鍋ごと持ち込んで、ジンギスカンを催した御仁もいるという。(爆

ワンカップ以外の日本酒も時々現れる。常連客が持ってきた日本酒である。

それを飲むには、先ずワンカップを飲み干して、コップを用意しなければならないが、そういう酒にありつけたらとてもラッキーである。

そして、日本酒ではないが、この店で最強、最悪の酒として君臨したのが、96度のウオッカである。(爆

ウオッカは意識を麻痺させるよりも、足にダメージを与える。この酒を飲まされたお陰で、帰ることが出来なくなった人もいるぐらい、恐ろしい酒である。

このウオッカ、初年度は常備されていたが、今冬はサスガに危ない酒・・かどうか知らないが、目撃することは無くなった。

このため、平穏無事な日々を送ることが出来るようになったのである。(爆

戻る

その8 女性客

「はるさん」は女性客に甘い。

女性が来ると、頼みもしないのに、デザートが出てくる。

どこに隠し持っているのやら、アイスクリームなんてのも出てくることがある。

若くて可愛い女性客なら、何品かは追加でサービスされることはざら。

でも、いつもデザートを準備している訳じゃないので、もし出てこなくても、自分が可愛く無いとか、女性と思われなかったとか、決して思わないように。(爆

首都圏にその名が轟いた「はるさん」だが、北海道から噂を聞きつけて、やって来た女性客もいたらしい。しかも、かなり可愛かったという噂も。

これもひとえに主人の人徳によるところか・・(^^)

戻る

その9 塩らーめん

「塩らーめん」。これが「はるさん」の真骨頂である。

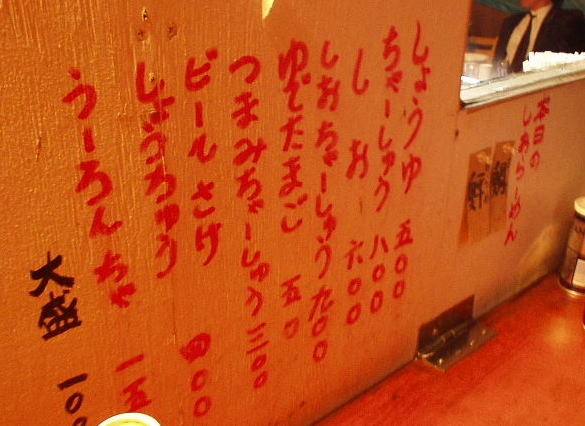

屋台の本体、軽トラのメニューボードの一番右端のフラッグシップに位置するところに「本日の塩らーめん」と書いてある。

「menu」 (ゆげゆげさん提供)

「menu」 (ゆげゆげさん提供)

本日というからには、明日や昨日は違う塩らーめんが存在するということになるが、たいてい「鯛」と「ヒラメ」の札しかボードにはかかっていない。(^^;

「ヒラメ」 (ゆげゆげさん提供)

「ヒラメ」 (ゆげゆげさん提供)

「鯛」と「ヒラメ」は、近所の寿司屋からもらったアラがベースとなっている。

(その寿司屋のご主人とおかみさんも良くこの屋台に出没する)

鯛やヒラメのアラを煮詰めて、塩タレを作り、とんこつベースの澄んだスープとあわせて塩らーめんが完成する。

具はチャーシュー(煮豚)、メンマ、万能ネギ、小松菜、のり、そして、このスープを和風スープとして見事に昇華させるひとかけらの「ゆず」。

スープの色は限りなく澄んだ黄金色で、美しい。

一口スープをすすると、魚の香りがふぅ〜っと鼻腔を駆け抜け、その後に舌から喉の奥に旨みが染み渡る。

麺はこの一帯の露天商ご用達の「渡辺製麺製」。

スープのレベルからすると、麺の弱さは否めないが、2〜3日寝かしてコシを与えた中〜細麺のストレート。喉越しも滑らかである。

非常に珍しい、「鯛」、「ヒラメ」のスープ。

狭い厨房の屋台で何種類ものスープを取ることが出来ないため、タレで変化を付けることを選んだ主人の発想の賜物である。

その後、二つのレギュラー塩ダレ以外にも、幾つかのバージョンが登場する。以下、上記2種類の塩以外の本メニューである。

平成13年夏に登場 「花火」

これは、貝柱(ホタテ)と、海老名の地物のトマトから作った塩ダレによる一品。トッピングに地物のトマトスライスがのっていて、見た目が花火のようだったので、夏にちなんで命名された。

トマトは貝柱などの旨みを引き出し、奥行きのあるスープとなった。タレを何日か寝かすと、当初あった「いかにもトマト」と判る後味も無くなり、さらにマイルドな味わいとなった。

一ヶ月ほどで塩ダレが無くなり次第、完売。

「花火」 (ゆげゆげさん提供)

「花火」 (ゆげゆげさん提供)

平成13年冬に登場 「ホタテ」

レギュラー塩を脅かす存在だったのが、この「ホタテ」。

「花火」のトマトを除いた塩ダレであるが、さらに圧巻だったのは、チャーシューの代わりに、湯通ししたホタテが丸々2個トッピングされたことである。

これでレギュラーと同じ600円での提供とは、頭が下がる。

この「ホタテ」スープ、とにかく甘い旨みが口を支配する。

シジミやアサリといった他の貝の吸い物などで見られる強烈な主張はほとんど無く、極めて淡白な味わい。完成度の高い塩らーめんである。

これも一ヶ月ほどで塩ダレが無くなり、完売した。

「ホタテ」 (yamadasさん提供)

「ホタテ」 (yamadasさん提供)

平成14年正月に登場 「ハマグリ」

平成14年1月7日の営業開始日に初登場した塩が「ハマグリ」。

文字通り、ハマグリで取った塩ダレのらーめんである。

しかも正月登場とあって、かまぼこ、卵焼き、そしてハマグリがのった。

ホタテと違い、ハマグリでは貝独特の旨みが味わえる。

貝の旨みのお陰で、スープにシャープさが加わり、「はるさん」のスポット塩メニューの中でも、大変面白いスープとなった。

これは一週間ほどで、主に常連向けに完売。

平成14年1月中旬に登場 「ロゼ」

塩ダレと正油ダレを1対3で混合したもの。

正油のコクに塩の魚風味が加わり、ちょっと重たい感じの正油らーめんが、上品かつ深い味わいに変化。

何とも言い難い、高レベルらーめんの登場となった。

正油ダレと混合する塩ダレは、「ヒラメ」よりも主張の強い「鯛」が適している。

戻る

その10 裏メニュー

常連向けで、なおかつ主人の気が進む時しか決してお目にかかることが出来ないメニュー、それが裏メニューである。

裏メニューとして先ず挙げるとすれば・・あれまぁ、こんな屋台で出すだろかという「つけ麺」がある。

もともと、主人はつけ麺で有名な西新宿の「満来」の「チャ-つけ」をこよなく愛し、「シャッター※)」を幾度となくしたらしい。

そのため、チャーシューの雰囲気、正油らーめんのビジュアルは極めて「満来」に近い。

※)シャッター: シャッターが閉まっている時間からお店の前に並ぶというラヲタ用語

つけ麺を愛する主人であるがゆえ、「つけ麺! つけ麺!」との常連客のつぶやきにはだいぶ慎重であった。

それもそのはず、つけ麺用の麺を用意することはまず不可能であること、締めるための水が屋台ではとても貴重であり、さらに常連のつぶやきがあったのが、夏場だったためである。

しかし、主人は麺には目をつぶりつつ、いつもよりも多くの水と氷を用意し、裏メニュー、しかも限定3食でつけ麺提供を開始したのである。

つけ汁は正油をベースに、コショウを追加しガツン度を増したものとなった。

酢はお好みで入れるようにして、イレギュラーメニューゆえの客による微調整を可能にした。

細めんゆえの絡みつきが生じ、食べにくさを招いたもののご愛嬌。

夏場の裏メニューとしてかなり出たらしい。

このつけ麺はこの後とんでもないメニューに進化して現れることになる。

「つけ麺」 (yamadasさん提供)

「つけ麺」 (yamadasさん提供)

ある日、厨房にいる主人が小さい器に入ったスープ様のものに麺を付けて啜っている姿が目撃された。

これはただ事ではないと察知した常連客は、早速同じものをお願いした。

目の前に現れた物は「鯛」の塩ダレで作ったつけ汁の「塩つけ麺」であった。

この塩つけ麺、登場したこの時から、正油つけ麺用のつけ汁とは異なり、微調整をほとんど必要としないほど完成されていた。

つけ汁には、刻んだ紫蘇の葉、白ごま、更に岩のりが入り、磯の風味と紫蘇の香り、鯛の旨みの波状攻撃に、思わず「まいう〜」とうなるほど。

願わくば、この麺ではなく、もう少しコシのある太麺(平麺でも可)で味わってもみたいものである。

「鯛」の塩ダレで作った「塩つけ麺」のつけ汁(左)と別皿で提供された岩のり、チャーシュー、メンマ(右) (yamadasさん提供)

この他、有名裏メニューとしては、「カレーらーめん」、「ミートソースを絡めたジャージャー麺?」などもあるが、レトルトがあるとき次第なので、だいぶ敷居が高い裏メニューといえよう。

戻る

その11 マスコミ

「あんた、テレビか何かの人かい?」

初めてこの屋台に足を踏み入れたときの常連さんの一言である。

平成12年末、この屋台は大ブレイクしたが、私も丁度そのころ訪れた一人である。

訪れるだいぶ以前からこの道は幾度となく通っていた。

対向車線の明かりは目撃していたことはしていたのだが・・全くノーマークだったのである。

この頃はかなり多くのフリークが訪れたのだろう。

一人が何杯も食べていったことは想像するに難くない。

そのため、気の好い極々普通の常連さんのおじさん、おばさんたちは、驚きと嬉しさと、その後鬱陶しさを感じるようになってきたようだ。

だから、私に投げかけられた一言も、好意的なものではなく、「また、来たのか・・」というものであった。

この時期、テレビ局から屋台に取材申し込みがあった。

当然、商売人ならばマスメディアに登場すれば、お客激増、商売繁盛となり、萬万歳のはず。

しかし、この屋台に限っては、そんな単純な話ではなかった。

屋台という特殊な営業環境が、マスメディアへの大きな壁となっていたのである。

戻る

その12 祭りの専門家

そして、平成14年の年明けから、専門家さん達との関係に変化が出始めようとしていた。

戻る

最後に

「店、やめちゃったよ。」

電話で話した主人は明るかった。

彼等からの申し出を断るには、こうするしか他に選択肢は無かったのだろう。

でも、籠の中の鳥から、大空に羽ばたくチャンスかもしれないと思うことにしたい。

これから、紆余曲折があろうが、必ずやまた「はるさん」のらーめんが復活することを切に願うものである。

そして、短い間であったが、今までの思い出に深く感謝したいと思う。

戻る